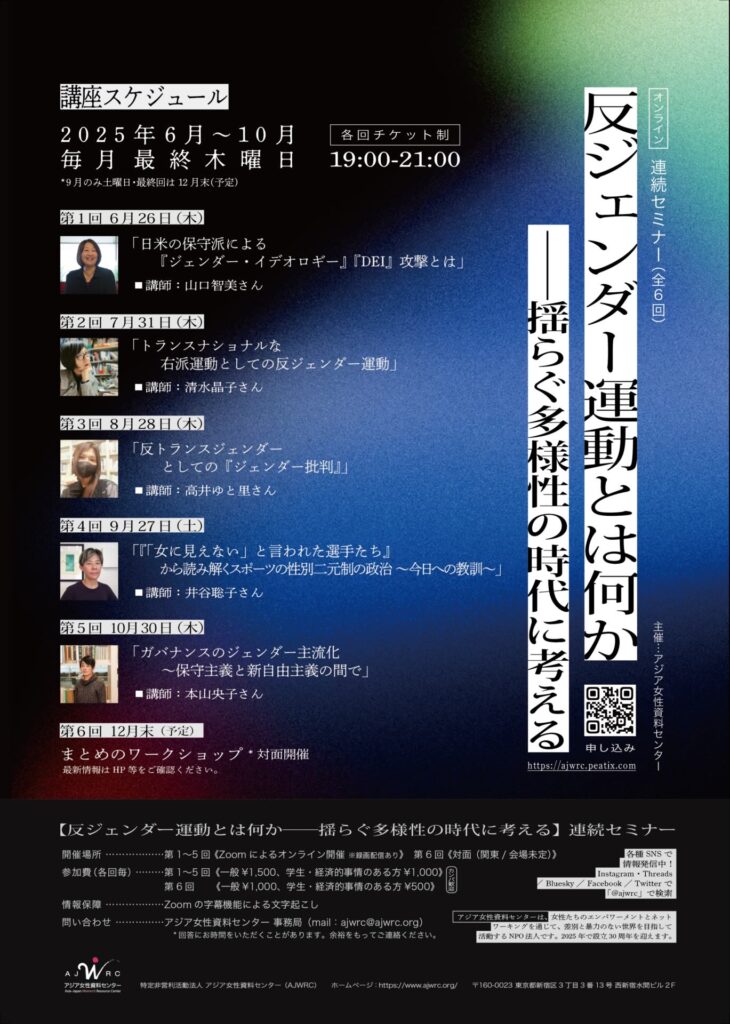

2025年8月28日。アジア女性資料センターの連続講座「反ジェンダー運動とは何か」の第3回講師を務めました。演題は「反トランスジェンダーとしてのジェンダー批判」で、ここでいう「ジェンダー批判」とは Gender Critical (Feminism) を指します。

英語圏において、ひとびとの性別を考えるための概念として「sex」とは別に「gender」の概念が求められ、用いられ、普及されていった経緯は、実際には複数の系に分かれています。発想の発端はジョン・マネーによる性分化疾患・インターセックスの人々に関する研究ですが、それがトランスセクシュアルの人々についての研究にも関心を寄せたロバート・ストーラーへと受け継がれ、やがてフェミニズム領域でもこの「セックス/ジェンダー」の区分は注目され、活用されていくことになります。

ただ、いまここに挙げただけでも分かるように、それぞれの研究者・論者・運動が、この区別に価値を見いだし、その概念(とくにジェンダーの概念)を用いるようになった動機や経緯は、それぞれに異なっています。私にとってやはり何より重要なのは、これが「ジェンダーアイデンティティ(性自認)」のような概念として、トランスジェンダー・トランスセクシュアルの経験や状態を理解するために要請された歴史をもって「も」いるということです。

その一方で、フェミニズムの文脈で極めて限定的に措定された「身体的性差としてのセックス」と「社会的に作られた性別らしさとしてのジェンダー」という概念区分によって、一方的にトランスジェンダーの人々の存在を断じたり、また「ジェンダーアイデンティ」という概念そのものの妥当性を否定しようとする「フェミニスト」も存在しています。今回の講演では、そのような概念の用法は、この「ジェンダー」概念が要請されていった単線的ではない歴史を無視した、横暴な理論的営みであると強く批判をしました。詳細はまた書籍でも書ければと思っています。そもそも、ひとの性別のあり方は複層的に捉えられる必要があるという問題関心から、Sex だけではない概念がほかに必要とされてきたにも拘らず、せいぜい「女らしさ」や「男らしさ」ていどの意味でのみ理解された「ジェンダー」によって、Sex以外のすべての性別のありようを包括的に概念化できるなどというのは、不遜な思い込みが過ぎます。

なお講演には200名近いお申込みもいただき、たくさんの貴重なご質問もいただきました。ありがとうございました。